目次

眠れない夜はリラックスした状態をつくることが大切

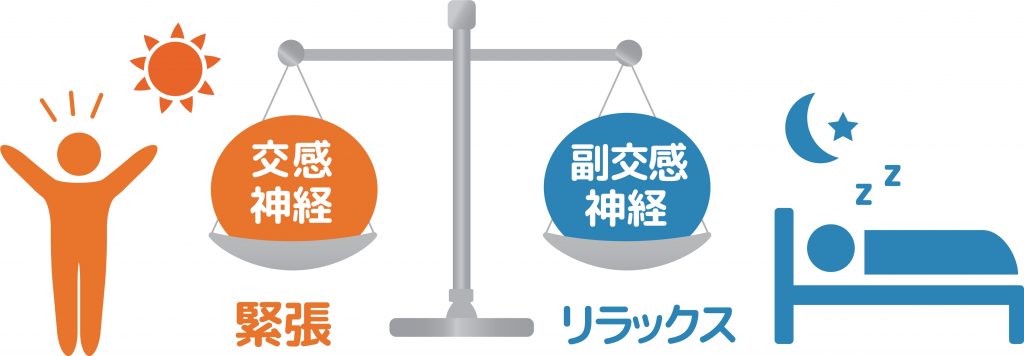

自律神経のバランスが乱れると、なかなか眠れなかったり、眠りが浅くなったりすることがあります。

自律神経には、心と身体を活動モードにする「交感神経」と、休息モードへ導く「副交感神経」があり、意識しなくても24時間働いています。通常、日中に交感神経が活性化し、夜に副交感神経が優位になることで、自然な睡眠リズムが保たれます。

しかし、寝る直前に交感神経を刺激する行動をとると、副交感神経への切り替えがスムーズにいかず、寝つきが悪くなりがちです。

たとえ眠れたとしても、深い眠り(ノンレム睡眠)が不足し、浅い眠りが多くなります。その結果、夜中に何度も目が覚めたり、十分に眠ってもスッキリしないと感じることがあります。

スムーズに入眠するためには、就寝前に副交感神経を優位にすることが大切です。

自律神経について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

関連記事:「朝起きた時が一番疲れているのは「自律神経」のせい!?6つの対策を紹介」

眠れないときに心身を落ち着かせる7つの対処法

眠れないまま時間が過ぎると焦りが募り、悪循環に陥ってしまうこともあります。

ここでは、心と身体を落ち着かせ、自然な眠りへと導く7つの対処法を紹介します。

深い呼吸をする

深い呼吸を繰り返すと、身体がリラックスする効果が期待できます。

腹式呼吸のやり方は以下の通りです。

・腹式呼吸の手順

1.布団の上で仰向けに寝る

2.ゆっくりと口から大きく息を吐き出し、お腹をへこませる

3.お腹が膨らむのを意識しながら、鼻からゆっくり息を吸い込む

4.次に、息を吸うときの倍の時間をかけてゆっくりと息を吐き出す

5.2~4を繰り返す

肺やお腹にたっぷりと空気が出入りするのを意識することが、心身をリラックスに導くポイントです。ストレスや心のモヤモヤを一緒に吐き出すつもりで取り組んでみましょう。

身体の緊張をほぐす

身体が緊張していると、眠りにくくなります。「筋弛緩法」で身体の緊張をほぐしましょう。

筋肉を緊張させてからゆるめると、心身がリラックスし、睡眠の質を高める効果が期待できます。

・筋弛緩法の手順

1.布団の上で仰向けになり、足は肩幅に開く

2.腕は身体からすこし離して自然に伸ばし、手のひらを上に向けて軽くあごを引く

3.両手のひらを握り込み、強く力を入れて5秒したら力を抜く

4.両足首を曲げてアキレス腱をのばし、5秒キープしたら脱力する

快眠のツボを押す

快眠に良いとされるツボはいくつかあります。眠れないときは刺激してみることをおすすめします。

・労宮(ろうきゅう)

手を軽くグーにしたときに、中指と人差し指の先端の間にあるツボです。精神にアプローチするツボで、刺激することでリラックス効果が期待できます。

・失眠(しつみん)

かかとの中央部分にあるツボです。労宮と同様に、眠れないときに刺激すると良いとされています。

・百会(ひゃくえ)

頭頂部にあるツボです。精神的なストレス、不安な気持ちを落ち着けるのに良いとされています。緊張や不安などで寝つけないときに刺激するのがおすすめです。

・安眠(あんみん)

耳たぶの裏のくぼみと骨の部分から約3cm下にあり、安眠に導くとされているツボです。

手足のストレッチで冷えを解消する

手足が冷えているために眠れないこともあります。

布団の中でできる次のストレッチで、手足を温めましょう。

・手足を温めるストレッチ

1.親指を中に入れて両手でグーを作り、指を反らせるようにパーで開く。30~50回繰り返す

2.足の指も同様にグーで力を入れて曲げ、パーで開く。30~50回繰り返す

3.両足を自然に伸ばし、1秒に1回のペースで足首を上げ下げする。30~50回繰り返す

4.右膝を立てて伸ばし、次に左膝を立てて伸ばす。左右交互に10~15回繰り返す

ヨガでリラックスする

ヨガで身体をほぐすのも効果的な方法です。副交感神経にはたらきかけて心身をリラックスさせ、快眠に導く効果が期待できます。

眠れないときには、次の4つのポーズがおすすめです。

・猫のポーズ

1.布団の上に両手両膝をつき、四つん這いになる

2.ゆっくり息を吸いながら、顔を上に向けて背中を反らせる

3.ゆっくり息を吐きながら背中を丸めて、顔をお腹に向ける

4.2~3を5回繰り返す

・橋のポーズ

1.布団の上で仰向けに寝る

2.両足の膝を曲げ、両手は頭の上に自然に伸ばす

3.足の裏と肩を支点に腰をあげ、あごを引いて身体が一直線になるように伸ばす

4.ポーズを維持したままゆっくり5回深呼吸した後、ゆっくり腰を下ろす

腰を上げたときに、膝から胸までが直線になるのが理想です。難しい場合は少し腰を浮かせるだけでも十分なので、無理せずに取り組んでください。

・ハッピーベイビーのポーズ

1.布団の上で仰向けに寝る

2.足を肩幅程度に開き、両膝を立てる

3.両腕は身体に沿って自然に伸ばし、手のひらは下に向ける

4.両足を上げて、太ももをお腹に近づけ、足裏を手でつかむ

5.ポーズを維持したままゆっくり5回深呼吸したら、足を下ろす

・ワニのポーズ

1.布団の上で仰向けに寝る

2.右膝を立て、両手で右膝を抱えて胸のほうに引き寄せる

3.次に右膝を左側に倒し、左手で右膝を押さえながら上体を右側にひねり、右腕を伸ばす

4.ポーズを維持したままゆっくり5回深呼吸する

5.ゆっくり元の姿勢に戻り、反対側も同様に行う

リラックス効果のあるアロマを焚く

特定の香りを嗅ぐことで「気持ちが落ち着いた」「気分が高揚した」といった経験をしたことはないでしょうか。

実際、香りは自律神経や免疫系、ホルモン系に影響を与えるといわれています。リラックス効果のある香りを嗅ぐと、副交感神経が優位に働いて安眠モードに切り替える助けとなるでしょう。

リラックス効果があるといわれているアロマには、ラベンダー、ベルガモット、スイートオレンジ、イランイランなどがあります。

ただし、妊娠中の方は控えたほうが良いとされているアロマもあるので、購入の際はお店のスタッフや産婦人科医などに相談しましょう。

寝室の環境を整えてみる

寝室の環境と睡眠には密接な関係があります。そのため、安眠しやすい環境を整えることが重要です。

まず、寝室は日中の活動スペースとは別の場所に設けましょう。こうすることで、睡眠に集中できる環境をつくり出すことができます。

明るい光は脳を覚醒させてしまうため、ベッドルームの照明は暗めに設定します。シーリングライトだけでなく、間接照明で調節するのもおすすめです。

光とあわせて音環境も整備することで睡眠の質を向上できます。生活音や騒音のほか、ラジオやテレビの音など、脳を刺激して覚醒させるような音は減らすように工夫してください。

また、室温や湿度も睡眠に影響を与えます。エアコンや除湿機、加湿器などを使って室温は20℃程度、湿度は40~70%程度を保つと快適な睡眠をサポートできます。

眠れないときは無理に寝ようとしなくても大丈夫

どうしても寝つけないときは、思い切って布団から出てみましょう。

眠れないまま布団の中で過ごしていると、脳が「布団=眠れない場所」と認識してしまい、かえって入眠を妨げる原因になります。そうなる前に、一度環境を変えることが大切です。

布団から出たら、眠くなるまでリラックスした時間を過ごしてみましょう。照明をつける場合は明るくしすぎず、薄暗い程度にとどめてください。

ホットミルクやハーブティーなどの温かい飲み物を楽しんだり、ヒーリングミュージックを聴いたり、読書をすることで、自然に心身がリラックスできます。

また、アルコールを摂取すると一時的に眠気を感じることがありますが、途中で目が覚めやすくなるため、就寝前の飲酒は控えましょう。

眠れないときのNG行動は?

照明を暗くして横になっても眠れないときは、次のNG行動をとっていないか確認してみましょう。

「寝なきゃ」と考えすぎてしまう

眠気を感じないのに「寝なきゃいけない」と思って横になっていると、かえってプレッシャーを感じてますます眠れなくなってしまうことがあります。

また、なんとか寝つくことができても、眠りが浅くなり熟睡感を得にくいこともあるでしょう。

成人の理想の睡眠時間は6~8時間といわれることが多いものの、適切な睡眠時間は人によって異なるのが実情です。

睡眠時間があまり取れなくても、日中眠気で困らないのであれば悩みすぎる必要はありません。

とりあえず横になる

できるだけ長い時間眠るために、とりあえず布団やベッドで横になろうとしたことはありませんか。

眠れないまま横たわっている時間が長くなると、熟睡感が減ってしまうのでおすすめしません。

寝つけないときには、一度起き上がって寝床から離れましょう。このとき本を読んだり、アロマを焚いたりなど、身体に刺激を与えない穏やかな過ごし方をすることが大切です。

スマートフォンやPCを操作する

電子機器が発する強い光には覚醒作用があるため、就寝前に浴びてしまうと寝つきが悪くなります。

寝る前はブルーライトを発生するスマートフォンやPCは見ないようにしましょう。

また、ブルーライトはメラトニンの生成を抑制するともいわれています。

メラトニンは、睡眠と関係のあるホルモンです。通常、メラトニンは暗くなったら分泌され、明るい場所では分泌量が減少します。そうすることで体内時計の調節を行っているのです。

メラトニンが十分に分泌されることで寝つきが良くなり、睡眠中に目が覚めにくくなります。メラトニンの生成を促すためにも、就寝前のスマートフォンやPCの使用は控えることをおすすめします。

眠れない日が続くときの主な原因

「寝つきが悪い」「眠いのに眠れない」といった睡眠トラブルの背景には、さまざまな要因が潜んでいます。

ここでは、寝られない日が続くときに考えられる主な原因を6つ紹介します。

ストレス

ストレスや悩みごとがあると自律神経が乱れ、寝つきが悪くなります。布団の中であれこれと考えてしまい、眠れなくなった経験がある方も多いのではないでしょうか。

自律神経には活動や緊張をつかさどる交感神経と、リラックスや休息に働きかける副交感神経があります。

考え事をしたりストレスを感じたりすると交感神経が高まるため、眠れなくなるのです。

また、人によっては交感神経が過度に優位になりやすい方もいます。その場合、軽度のストレスでも眠りにくくなるため、注意が必要です。

不規則な生活

夜ふかしや日中に光を浴びない生活が続くと、メラトニンの分泌がうまくできず、眠りに就きにくくなります。

また電子機器から発されるブルーライトや蛍光灯の青白い光もメラトニンを抑制する働きをします。寝る前にスマートフォンやPCなどを使用する習慣がある方は要注意です。

眠りに適さない寝室環境

寝室の環境は、良質な睡眠を得る上で重要な要素です。以下に該当する場合、就寝環境が眠りを妨げていることも考えられます。

当てはまる点がないかチェックしてみましょう。

・リビングをはじめとする日中活動しているスペースで寝ている

・明るい照明をつけっぱなしで寝ている

・換気扇や室外機の稼働音、屋外の騒音など、気になる音がある

・テレビやラジオをつけたまま寝ている

・温度、湿度が適度に保たれていない部屋で寝ている

活性酸素の増えすぎ

呼吸によって取り込まれた酸素の一部は、身体の中で活性酸素に変換されます。

活性酸素とは通常より活性化された状態にある酸素のことです。免疫機能や細胞伝達物質としての働きがある一方で、大量に産生されると身体に酸化ストレスが溜まった状態になり、体内のさまざまな機能に影響を与えます。

これにより睡眠リズムの乱れが引き起こされ、深い眠りが妨げられてしまうのです。

活性酸素が発生する主な要因には、過度な運動やストレスをはじめ、大量の飲酒、喫煙、紫外線などがあるといわれています。

刺激物の摂取

カフェインやニコチンなどの刺激物も、睡眠を妨げる原因です。コーヒーや紅茶などを常飲していると、カフェインの影響で寝つきが悪化しやすくなります。

また、たばこのニコチンにも覚醒作用があるため、喫煙を習慣にしている方も睡眠の問題を抱えやすい傾向にあります。

加齢

年齢を重ねるとさまざまな身体の変化が起きます。そのひとつとしてあげられるのが、睡眠の質の低下です。

朝早く目が覚めてしまったり、夜中にトイレに起きてからなかなか寝つけなかったりするのは珍しいことではありません。

特に女性の場合、女性ホルモンの乱れが睡眠に影響を与えることがあります。「月経前や更年期に眠れない」といった悩みを抱える女性は多くみられます。

寝つきが良くなる5つの毎日習慣

毎日の生活を見直すことでも、睡眠をサポートできます。心地良く眠るために、次の対策を実践してみましょう。

ぬるめのお風呂に30分ほど浸かる

入浴して体温を上げると、スムーズな入眠につながります。なぜならお風呂で体温を一時的に上げると、その後体温が下がるときに眠気を感じやすくなるからです。

ただし、熱いお湯に浸かると交感神経が高まって逆に寝つきにくくなるので注意しましょう。

睡眠の質を向上させるには、38℃程度のお湯に30分ほど浸かるのがおすすめです。

眠れなくても決まった時間に起きる

たとえ十分に眠れなかった日でも、朝はいつも通りの時間に起きましょう。

平日の睡眠不良を補おうと休日に長く寝すぎてしまうと、体内時計が乱れ、かえって翌日の寝つきが悪くなる原因になります。

眠りが足りなくても毎朝決まった時間に起きることで、翌日は身体を休めようとする生理的欲求が高まり、夜になると自然に眠気が訪れるようになります。

不眠が続いているときこそ起床時間を一定に保ち、生活リズムを整えましょう。

朝に太陽を浴びる

朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴びましょう。体内時計がリセットされ、睡眠リズムが整いやすくなります。

朝に太陽光を浴びてから、およそ14時間後以降に眠気が生じるといわれています。朝9時半に太陽光を浴びたら、夜11時半以降に眠気を催しやすいということです。

そのため、眠りにつきたい時間を考えて、朝何時に起きるかを決めておく必要があります。「翌日早く起きたいので、今日は夜10時には寝たい」という場合は、その日の朝8時前には起きて、太陽光を浴びておくと良いでしょう。

運動を習慣的に行う

運動習慣を生活に取り入れましょう。国内外で数千人を対象に行われた疫学研究によって、運動を習慣化している方に不眠が少ないことが明らかにされています。

質の良い睡眠を得るには、負担が少なく続けやすい有酸素運動がおすすめです。具体的には、ウォーキングや軽いランニング、水泳などが適しています。

寝つきを良くするために効果的な運動のタイミングは、夕方~夜といわれています。ポイントは、就寝の数時間前に身体を動かして脳の温度を一時的に上げることです。脳の温度が睡眠時に下がることで、スムーズな睡眠をもたらします。

朝食で糖分を摂取する

朝食は、手軽に用意できる食事で良いので、糖分を補給するために欠かさず摂るようにしましょう。

脳のエネルギー源になる糖質を十分に摂取することで、日中の活動が活発化し、夜の睡眠に良い影響を与えます。

糖を豊富に含む食べ物は、ごはんやパン、うどんなどです。時間がない場合は、コーヒーやミルクに砂糖を入れて飲むだけでも、素早くエネルギーを補えます。

睡眠の悩みにはサプリメントも検討しよう

いろいろ試してみても眠れないときには、快眠をサポートするサプリメントを活用するのもひとつの方法です。

サプリメントは、普段の食事だけでは不足しがちな栄養素を補い、身体の調子を整える手助けをしてくれます。

睡眠の質を高めるためには、リラックス効果のある成分や、抗酸化作用のある成分を摂取することをおすすめします。

例えば、「桃屋のいつもいきいき」に含まれる「熟成にんにくエキス」は抗酸化作用があり、酸化ストレスを低減させ、睡眠の質向上や疲労感の軽減などの機能があります。

「桃屋のいつもいきいき」を摂取した試験によると、3週間で中途覚醒が減少し、総合的な睡眠の質が向上することがわかりました。また4週間摂取した同様の試験では、日常生活で生じる疲労感を軽減することもわかりました。

「睡眠の質向上」と「疲労感の軽減」のダブル機能を持つ「桃屋のいつもいきいき」があれば、心身ともに健康的な生活をめざせます。

なお、睡眠障害でお悩みの方は、その重症度に応じて睡眠薬が必要なケースもあります。睡眠薬もサプリメントも、体質や症状に合わせて使いわけることが大切です。良く眠れず、生活に支障をきたす場合は専門医に相談しましょう。

まとめ

眠れない日が続くと、それがストレスとなるものです。眠れないときの対処法でお悩みなら、本記事で紹介した内容を参考に快適な眠りのための対策を立ててみてはいかがでしょうか。

とはいえ、焦ると余計に眠れなくなるので、ある程度の対策を実践したら睡眠についてあまり考えないことも大切です。「そのうち眠れるだろう」とのんびり構えて、寝る前はリラックスすることを心がけてみてください。